#ノッポさんへのリクエスト

#壇ノ浦のこともっとおしえて

#聞いて欲しいこと

CONTACT

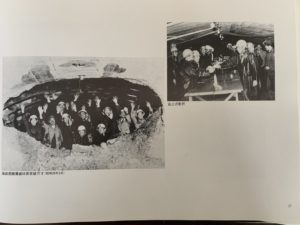

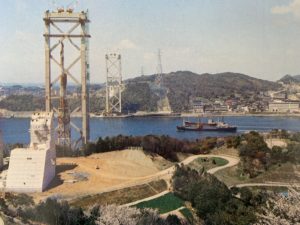

関門橋トリビアに続き、voicyにて4回に渡ってお届けした『関門トンネルトリビア』。

関門橋同様、その建設秘話や内部の構造など、関門トンネルの知られざる逸話に驚いたリスナーの方も多いのではないでしょうか。

こちらも音声では伝わりにくかった部分を補足すべく、写真と文字でさらにくわしくお伝えします!

ぜひ、voicyでの放送と併せて、お楽しみください。

関門トンネルの謎を解く!

関門トンネルは、世界初の本格的な海底トンネル。いつも当たり前に通っていますが、ふと「海水があふれてきたりしないのかな?」「こんなに長いトンネルでどうやって空気が循環してるんだろう」と不思議に思ったことがあるのではないでしょうか。

そんな疑問を払拭するため、関門トンネルの内部に潜入し、その仕組みを実際に見せていただきました!

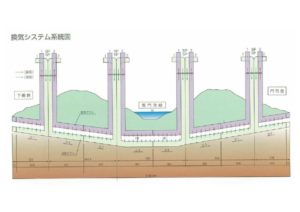

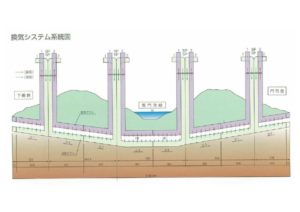

門司と下関を結んで3925メートルもの長さが横に伸びている関門トンネルには、実は縦方向にもいくつか坑道があります。

門司と下関を結んで3925メートルもの長さが横に伸びている関門トンネルには、実は縦方向にもいくつか坑道があります。

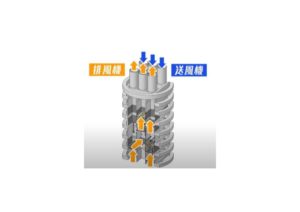

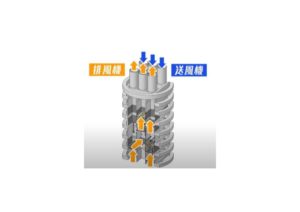

それが、立坑と呼ばれるもの。排気ガスが充満しないように換気をするためのもので、トンネル内の空気を綺麗に保ってくれている設備です。

ちなみにトンネル内の汚れた空気は、集じん機設備によってきちんと綺麗にしてから排出されています。

ちなみにトンネル内の汚れた空気は、集じん機設備によってきちんと綺麗にしてから排出されています。

人道トンネルはジョギングやウォーキングに利用される方も多いですが、それを可能にしているのも、この換気設備のおかげ!確かに、空気が汚れていればとてもそんなことはできません。常時、大量に新鮮な空気がトンネル内に送り込まれている、それを可能にする技術があるからこそなんです。

そしてもう一つ、水抜き立坑という坑道もあります。こちらは染み出してくる海水や地下水を、外に排出するためのもの。

水を汲み上げるためのポンプがあるのは、地下67メートルの場所。まるで洞窟のような地下道を通って、ポンプのある場所まで向かいます。天井が低く狭い坑道を身をかがめながらかなりの距離を歩く必要があり、これを点検や作業の度に通ると考えるとかなり大変。。このように日々私たちの見えないところで、点検をしてくださっている人たちのおかげで安全に走行することができているんですね。

ポンプが稼働しないと、1時間から2時間ほどで浸水してしまうという関門トンネル。それもそのはず、なんと一日に4800トンもの水が排出されているんです。その量、25メートルプール16杯分!

水はおよそ20分に一度外に排出されていますが、実は下関側にはその水が蛇口から出て自由に持ち帰ることができます。海水なので、トラックで魚を運ぶ際などに活用されているそうです。

ちなみに立坑の坑道は関門トンネルの車道とも繋がっており、緊急時には避難路になるそう。ですが、トンネルが開通してから60年以上の間、一度も避難路として利用されたことはないとのこと!それだけ、関門トンネルが安全に守られている、ということですね。

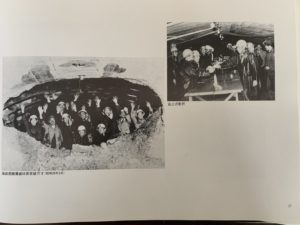

戦中の物不足や人不足にもめげず、技術的な挑戦を繰り返し、未来のために強い意志で世界初の海底トンネルを完成させた先人たち。そしてそれを受け継ぎ、今も安全で安心な環境を守ってくれている人たちのおかげで、関門トンネルを快適に利用することができていると知ることができました。そして通行料を払うことで、自分もその維持に関わっているというのは、とても光栄なことだと思います。

関門トンネルがなければ行けなかった場所、出会えなかった人やものがある。当たり前に通っていた道が、関門トンネルの成り立ちを知ったおかげで、ありがたいものに変わりました。

自分が何かに出会うためにトンネルを利用することが、また誰かの出会いに貢献するのかもしれない。先人たちが命を燃やしてつくり上げ、それを守る人がいて、さらに私たちが後世に引き継いでいく。関門トンネルはまさに、未来へと続くトンネルなのだと思います。

「関門ON AIRナビ」は、放送で取り上げた地域の旬なものや地元の人だけが知っているようなことを紹介するウェブマガジンです。さあ、新しい体験の旅に出かけましょう!

TOP > 関門ON AIRナビ > “くじら”という名のロマン

夢中になれるもの、憧れるものがあるって素晴らしい。そんな人を見ているだけでも「あぁ、いいなぁ」と微笑ましくなる。

ここに、【くじら】に情熱を捧げる男たちがいる。写真を見てほしい。

下関くじら文化振興室長 岸本博士

下関くじら文化振興室長 岸本博士

この笑顔。

下関市 水産振興課 捕鯨推進室 手塚さん

下関市 水産振興課 捕鯨推進室 手塚さん

この真剣なまなざし。

下関市 水産振興課 捕鯨推進室 亀井さん

下関市 水産振興課 捕鯨推進室 亀井さん

この楽しそうな笑顔。

これらはすべて、【くじら】について語ってもらった時の写真だ。この顔を見るだけで、彼らがどれだけくじらに愛情を持っているのかがわかるし、さらには「え、くじらってそんなに素敵な生き物なの??」と俄然、興味がわいてくる。ここまで三人を虜にするなんて、ちょっとくじらが羨ましくなってくるほどだ。

盗めるところがあるかもしれない、というちょっとした下心もありつつ、その魅力を探るべく三人に思う存分くじらについて語ってもらった。

今回お話を伺ったのは、下関市農林水産振興部水産振興課 捕鯨推進室の手塚さんと亀井さん、そして下関市観光スポーツ文化部 文化振興課 下関くじら文化振興室長の岸本さんの三人。

くじら愛について熱く語る三人

くじら愛について熱く語る三人

下関市の中でも屈指のくじらエキスパート、くじら界の精鋭と言っていいほどの情報量で、どんな質問にも答えてくれた。

“近代捕鯨発祥の地”と言われる下関市。

関見台公園にある世界最大のシロナガスクジラを模したモニュメント

関見台公園にある世界最大のシロナガスクジラを模したモニュメント

南氷洋捕鯨の基地として捕鯨船の建造や鯨肉の陸揚げ、加工などが盛んに行われて一大産業となり、【くじら】が下関市の発展を支えてきたといっても過言ではない。そうして“くじらの街”と呼ばれるようになった下関市。街の至るところにくじらのオブジェやイラストがあったりするが、最近リニューアルした壇之浦PAもその一つ。

壇之浦PAを入るとすぐに天井から顔を出した巨大なくじらがお出迎えしてくれる

壇之浦PAを入るとすぐに天井から顔を出した巨大なくじらがお出迎えしてくれる

壇之浦PAには缶詰、カレー、大和煮など、豊富な加工品が並ぶ

壇之浦PAには缶詰、カレー、大和煮など、豊富な加工品が並ぶ

さらには加工品を中心としたくじらコーナーもあり、くじらは観光資源としてもしっかりと認識されている印象だ。

しかし、1982年に商業捕鯨が停止。31年間もの間停止されていたが、日本政府が国際捕鯨委員会(IWC)を脱退したことにより、1992年よりついに商業捕鯨が再開された。そこで“くじらの街下関”を盛り上げるため令和2年に誕生したのが『捕鯨推進室』だ。商業として確立するために消費拡大を目指し、“産業としてのくじら”を推進していくために日々奮闘している。

その活動の一つが、『下関市鯨肉消費拡大推進協議会』を発足し、くじら料理を提供する飲食店を増やす、という取り組み。鯨肉は解凍するのにコツがいるそうで、鯨肉の取り扱いの専門家を講師に招き、講習会を開くなどしている。そうやって少しでもくじら料理を提供するハードルを下げ、今年度は“加盟する飲食店100店舗”を目指している。

そんな鯨肉、そしてくじらの食文化について、もう少し掘り下げて聞いてみた。

昔はくじらを加工する拠点が下関にあったので、ハムやソーセージ、缶詰などの加工品が家に当たり前にあったという。加工品以外にも、家庭料理として醤油や野菜と合わせて南蛮煮にするなど、鯨肉は身近な食だった。お正月や節分にくじらを食べる風習は一部地域で今でも残っているそうで、「大きなものを食べて邪気を払う」という意味が込められているなど、くじらは縁起のいい食べ物でもある。

さて、せっかくなのでくじらのスペシャリストである三人におすすめの食べ方を聞いてみた。

まずは岸本さん。岸本さんはノルウェーで、日本では食べられないという“生肉”を食べたそうだ。いわゆる刺身だが、日本では完全冷凍して解凍したものしか食べられないが、ノルウェーでは気候などの関係で氷の中に埋めたまま運ぶことができる。そうすることで熟成され、「これがとんでもなくおいしかった」、とのこと。

次に手塚さん。手塚さんはバターをきかせたレアステーキがお気に入りとのこと。ごはんのおかずにもなるしビールも進む!と力説してくれた。

さいごに亀井さん。亀井さんは内臓系、特にハツをごま油でいただくのがたまらない、とのこと。流通量は少ないそうだが、新たな価値観が生まれる味だそうだ。

さすが、くじら通の三人はおすすめしてくれるくじら料理もなかなかツウ好みだが、話だけ聞いて「おいしそう」、で済ませるわけにはいかない。実際に味わってみなければ!と、下関にある唯一のくじら料理専門店【下関くじら館】さんにおじゃました。

1977年にオープンした老舗くじら料理専門店『下関くじら館』

1977年にオープンした老舗くじら料理専門店『下関くじら館』

まずいただいたのは『刺身・珍味盛り合わせ』。

新鮮なくじらは色も鮮やかで美しく、一目で最上のものとわかる

新鮮なくじらは色も鮮やかで美しく、一目で最上のものとわかる

くじらのほほ肉や尾びれ部分のオバイケ、舌部分のさえずりなど。味も食感も異なる鯨の様々な部位を、余すことなく堪能できる。くじら館では、刺身醤油もポン酢もお店でブレンドしたオリジナル。くじらを最も美味しく食べられるようにすべてが考えつくされている。

そして『竜田揚げ』。

人気メニューの“くじらの竜田揚げ”は概念が変わる美味しさ

人気メニューの“くじらの竜田揚げ”は概念が変わる美味しさ

これがくじら!?とびっくりするほどの柔らかさ。衣のサクサク感と相まって箸が止まらない。岩塩でいただいたので、鯨肉の味をしっかりと噛みしめることができた。捕鯨推進室の三人もおっしゃっていたが、鯨肉は魚でもなく肉でもなく、“くじらの肉”としか言いようがない。くじらの美味しさは例えようがなく、一度食べてみるまで決して知ることはできないのだ。

くじらのローストはまるで牛肉のように美しい赤身

くじらのローストはまるで牛肉のように美しい赤身

他にもローストホイールや塩くじらなど、貴重なくじらをリーズナブルにいただくことができる。

そんな【下関くじら館】の店長・小島純子さんはくじら文化を守るために尽力している方。

とってもチャーミングな小島さん

とってもチャーミングな小島さん

そのために、時間もお金も手間もかかるけれど、すべて“自家処理”にこだわっている。「絶対健康にいいことはわかっているから、子供や家族に食べさせるつもりでつくっている」と語ってくれた小島さんに、胸が熱くなる。その思いと、美味しくて食べ終わりたくない気持ちもあり、ひと口ひと口大切に味わった。

確かに、くじら料理はおいしい!この舌で実際に味わい、くじらの魅力を体感することができた。

しかしくじらの魅力はそれだけじゃない!とまだまだ語り足りない様子の三人…。三人の紹介を兼ね、ここは気の済むまでくじら愛を語ってもらおうと腹を据えた。

くじらについて熱く語っている岸本さん

くじらについて熱く語っている岸本さん

岸本博士はもともとくじらの研究をして学位も取っている方で、まさにくじらの専門家。くじら文化振興室長である岸本さんが主に行っているのは、情報発信だ。出前講座やラジオ・テレビ・新聞の連載など、去年は一年間で106回もの情報を発信した。講座の内容は、クジラの生態から“下関はなぜ近代捕鯨の発祥の地になったのか”、はたまた世界と日本の捕鯨の歴史、くじらの利用、食文化、捕鯨の現状などなど多岐にわたる。幅広い人に理解してもらう講座を心掛けているため対象者によって内容を変えており、小学生であれば30分から、大人向けは長ければ1時間半にもおよぶ充実した講座となっている。

岸本さんにとっては研究の対象であるくじら。岸本さんに言わせると、くじらはそのすべてが“特殊”なのだそう。産業の成り立ちもとても特殊で、組織、捕り方、鯨組の立ち上げ・運用、会社の立ち上げなどすべてがほかの産業と一線を画しているという。産業に限ってのことではなく、それぞれの市町ごとに食べ方に違いがあるなど、独特の食文化があるのも面白い。そして食べるだけではなく田んぼに撒いてウンカの駆除に使ったり、油もマーガリンの原料である一方で機械油やニトログリセリンの原料にも使ったりと用途が多い。

研究すればするほどいろんな側面が出てきて、歴史・文化・経済・国際情勢・法律など、対象としてみたときにとても面白く、いろいろ調べるうちにだんだんくじらにのめり込んでいったそうだ。

それでも、「まだまだ知らないことばかり」とおっしゃる岸本さん。やればやるほどわからない、まだくじらの0.01%も知らない、というから驚きだ。しかし、「それを知っていくことが面白い」と語る岸本さんの表情は生き生きとしている。なるほど、ミステリアスなところがくじらの魅力のひとつであるようだ。

くじらの話をするときは本当に楽しそうな様子の亀井さん

くじらの話をするときは本当に楽しそうな様子の亀井さん

捕鯨推進室の亀井さんは仕事でくじらに関わるようになって4年だそうだが、くじらへのファーストインパクトは幼少期まで遡る。

図鑑でくじらを見て、“世界で一番大きい”シロナガスクジラに心を奪われた。こんなに大きなものが海に浮かんでいるなんて、と幼心にロマンを感じたそうだ。それからはくじらのみならず魚全般に興味を持ち、それが現在につながっているため、「くじらはいいきっかけをくれた存在」と話す。亀井さんにとって、きっとくじらとの出会いは初恋のようなものなのだろう。

水族館で実際に触れ合ったこともある手塚さんは、くじらを語る表情もどこかやさしい

水族館で実際に触れ合ったこともある手塚さんは、くじらを語る表情もどこかやさしい

関門オンエアのラジオにも出演してくださった、捕鯨推進室の手塚さん。魚好きが高じて水産大学校に入り、水族館で働くという夢も叶えた。

その水族館で、ゴンドウクジラに遊んでもらっていたという手塚さん。「くじらはおかしくてかわいい生き物」と顔をほころばせつつも、「くじらは食べ物なんだという認識もある」と語る。水族館で触れ合うことでより身近になり愛着が増した半面、せっかく大事に残っている食習慣なので脈々と続いていくように、と願う気持ちもある。

「両方の気持ちがあってもいいんだと思います」と手塚さん。これこそ、究極の愛なのではないだろうか。

くじらの魅力について探ってきたが、三人とも口をそろえて言っていたのは、「くじらは、ロマン」という言葉。

くじらのポスターの前で、みなさんいい笑顔!

くじらのポスターの前で、みなさんいい笑顔!

大きい存在への憧れと、未知でミステリアスな部分への好奇心。さらに、かわいくもあり愛情もあるけれど、食べるとやっぱり美味しくてその食文化をしっかり継承していきたいという気持ちもある、というその葛藤が、くじらへの愛が増す要素の一つになっているようである。

一度ハマったら抜け出せない。くじらは世界最大級の“魔性の”生き物なのかもしれない。

#下関市

門司と下関を結んで3925メートルもの長さが横に伸びている関門トンネルには、実は縦方向にもいくつか坑道があります。

門司と下関を結んで3925メートルもの長さが横に伸びている関門トンネルには、実は縦方向にもいくつか坑道があります。

ちなみにトンネル内の汚れた空気は、集じん機設備によってきちんと綺麗にしてから排出されています。

ちなみにトンネル内の汚れた空気は、集じん機設備によってきちんと綺麗にしてから排出されています。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

1970.6-300x225.jpeg)

1971.1-300x225.jpeg)

1971.5.13-300x225.jpeg)

1972.8.22-300x225.jpeg)

-300x200.jpg)