TOP > 関門ON AIRナビ > 地上140メートル!ロケットにも耐えうる関門橋の強さの秘密

1972.8.22-300x225.jpeg)

1971.1-300x225.jpeg)

1971.5.13-300x225.jpeg)

1970.6-300x225.jpeg)

voicyで昨年12月に放送された『関門橋トリビア』の回。ふだん何気なく通ったり眺めたりしている関門橋が、まさかそんな風につくられたなんて!?と、かなりの反響をいただきました。

(ロケットのくだりでのノッポさんの「えーーーーー!!?」の声は、関門オンエア史上一番大きかったと言っても過言ではありません)

でも、音声ではなかなか伝わりにくい、想像の域を超えないところもあったかと思います。もしくは、「ノッポさんだけ写真見て、ずるい!」と思った人もいるかも。というわけで、関門オンエアナビでは、関門橋について写真と文字でさらにわかりやすくお伝えします。

しかも今回は特別に、実際に関門橋を見学させていただき、内から、真上から(!)、いろんな角度でじっくり見て、そのすごさを体感してきました!

ぜひ、voicyでの放送と併せてお楽しみください。

関門橋ができるまで

重要な航路となっている関門海峡は大小さまざまな船が行き交っているため、大型船舶でも余裕をもって航行できる高さと、海の中に柱を立てない構造で橋を架ける必要がありました。それを可能にしたのが“吊橋”。でも、吊橋って一体どんな構造で、どうやってできているんでしょう??

吊橋とは、張力で吊り下げ支える形式のもの。関門橋も主ケーブルで橋を支えていますが、まずそのケーブルを引っ張ってつなぎとめる錘(おもり)の役割をする、アンカレイジの施工から架設が始まりました。

1970.6-300x225.jpeg)

1971.1-300x225.jpeg)

写真でもわかるように、ものすごい量のコンクリートが使われています。その量なんと、12万トン!飛行機370機分にも換算されます。改めて、関門橋のスケールの大きさに圧倒されます。

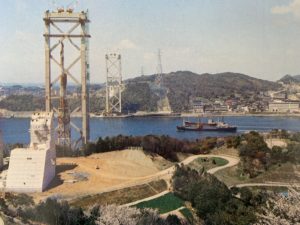

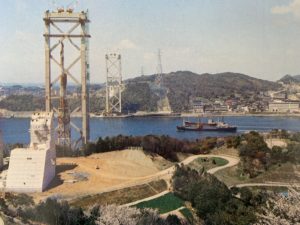

アンカレイジが完成したあと、門司側と下関側に大きな二本の主塔が建てられました。

主塔、というだけあって、ケーブルを支えるとても重要な柱です。voicyでの放送でもあったように、ここの塔頂部で振動実験としてロケットを噴射したんですね。

1971.5.13-300x225.jpeg)

実際の様子が、こちら!いやはやすごい。間違いなく噴射してます。

宇宙まで行けてしまうくらいのエネルギーを持つロケットが噴射しても、びくともしない柱で支えられていると考えると、安心感が半端ない。

実験によってその頑丈さが証明されたところで、次はロープが張り渡され、少しずつケーブルを設置していきます。ケーブルの元となるワイヤー自体は5㎜ととても細いものですが、それが91本束ねられたものが一つの大きな塊となり、それをさらに154本束ね、直径67センチもの1本の太いケーブルになっています。

頑丈な柱と、強靭なケーブルのおかげで、私たちの安全が守られているというわけです。

1972.8.22-300x225.jpeg)

そしていよいよ、私たちが通る補剛桁が吊り下げられていきます。こうして見ると、吊橋ということがよくわかりますね!

このような過程を経て、関門橋は5年という年月をかけて無事完成し、橋を支えているだけでなく、私たちが便利に暮らせるための生活も支えてくれています。

関門橋に登ってみた!

関門橋は昭和48年に開通してから現在で約48年経過しているため、長期耐久性および予防保全の観点から、平成23年度よりリフレッシュ工事が行われています。

主な工事は、橋のサビを止めるための塗り替え塗装や、ボルトなどの取替工事、そして、橋げたを支えている主ケーブルが湿気で錆びるのを防ぐための送気設備の設置など。

送気装置の仕組みは、まず外の空気を取り込んで塩分や塵を除外し、綺麗にした空気を除湿します。この乾燥した空気を冷やしてケーブルに送り込めば、錆の原因の湿気を除外でき、かつ湿度も常に管理できるのだそうです。

なんと言ってもケーブルは吊橋の命。強度的には問題ありませんが、ケーブル内は日々温湿度状態となっているため、腐食の環境改善のために送気システムが導入されたとのことです。

そして実際に乾燥した空気が送り込まれているのは、地上140メートルの最上部!というわけで、特別に主塔の塔頂部にも案内していただきました。

しっかりとヘルメットや安全帯を装着して、いざ潜入!

現在リフレッシュ工事中ということで、特別に仮設の工事用エレベーターからまずは車道部(橋面上)まで上ります。

アンカレイジの中を通過して、車道の真下部分の補剛桁上を渡って、さらに主塔まではエレベーターで上っていきます。

道中は、とにかく狭い。体を丸めないと入れないような出入り口も多く、まるで潜水艦のようでした。

通路は薄暗いのでここが地上かどうかもわからなくなりつつ進んでいき、主塔内にあるエレベーターに乗り数十メートル上がると、ついに塔頂部への最後の扉が!

扉を開けると、そこはまごうことなき地上140メートルの世界でした。

和布刈の山を下に見ているのがとっても不思議・・・そして何より、真下を車が走ってる!!

この光景は、ここでしか見られません。

さらにノッポさんは、主ケーブルの上にも!ケーブルは丸いので見ている方がドキドキしてしまいますが、砂が混ざった塗装が滑り止めになっており、安心なのだそう。

とはいえこんな高所で、風の影響もまともに受けてしまう危険な場所には違いなく、日々点検を行ったりリフレッシュ工事で修繕してくれている方たちには頭が下がります。

関門橋ができるまでの長く困難な過程や、安心安全のための最大限の努力、そして常日頃から関門橋を守り、改善してくれる人たちのおかげで関門橋が在ることを知り、より大きな存在になったと同時に、地元に架かる橋としてなんだか誇らしい気持ちにもなりました。

関門橋がいかに安全か、そしてそれを守ってくれている人たちがいるのだということを、関門に住む者としてもっとたくさん人たちに発信していきたいなと思います。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)